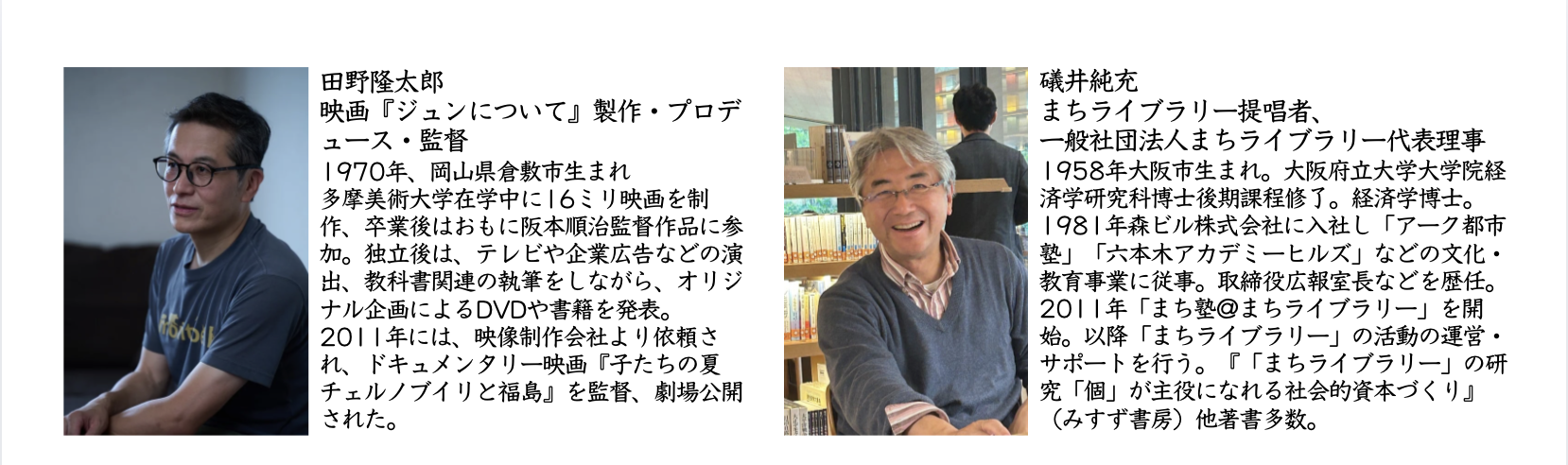

今年のまちライブラリーブックフェスタでは、映画監督の田野隆太郎さんをお迎えし、まちライブラリー創設者の礒井純充とのスペシャル対談「『ひとり〇〇』魅力――出版社、映画監督などひとりで起こす仕事や活動の可能性」を開催しました。

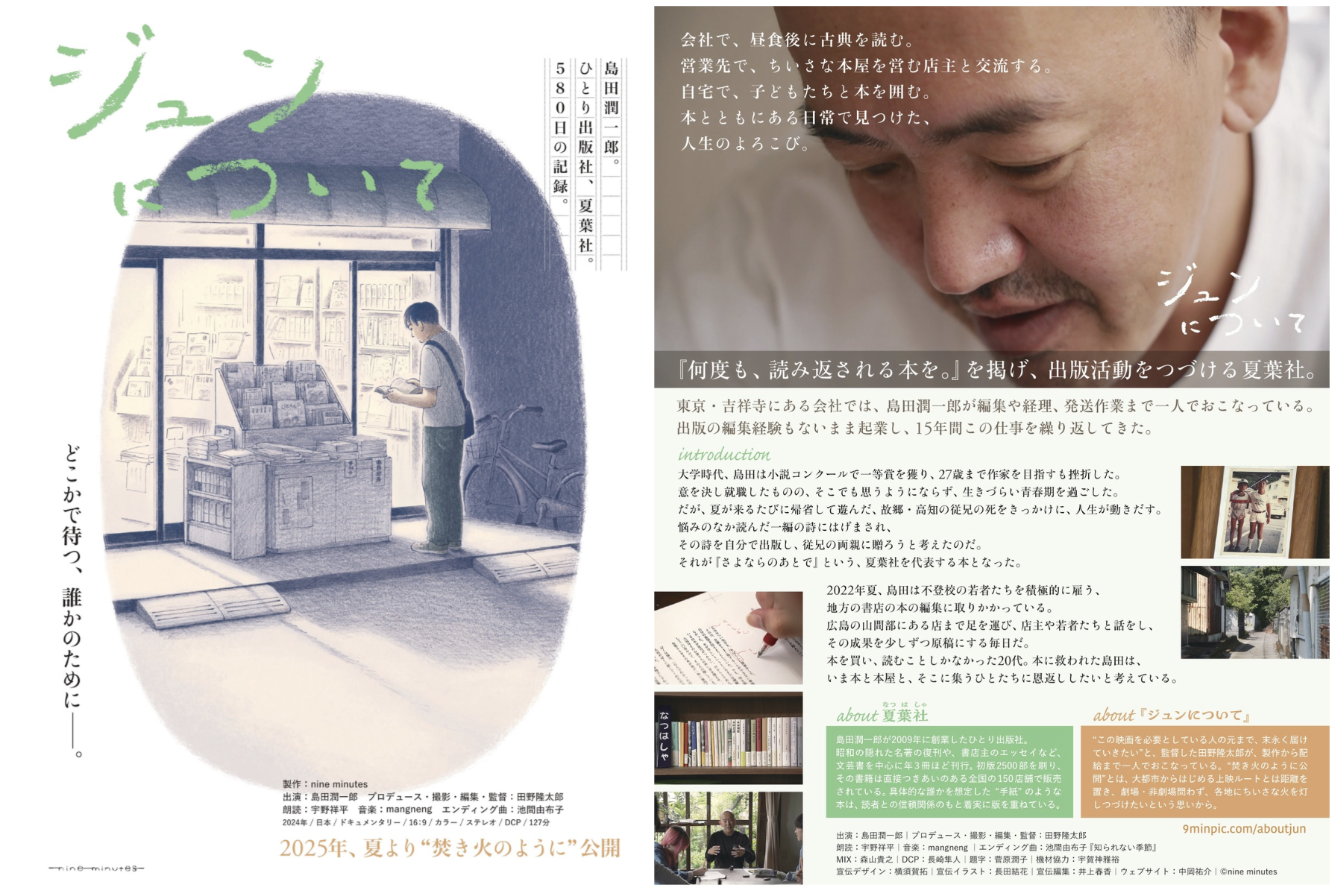

田野さんが手がけたドキュメンタリー映画『ジュンについて』が、この夏公開されました。この映画は、ひとり出版社の先駆けとして知られる夏葉社の島田潤一郎さんを追ったものです。

監督の田野さん自身も、この映画のプロデュース・撮影・編集・監督、そして上映も“焚き火のように”ご自身の手で各地に一つずつ広げていこうと取り組んでいらっしゃいます。また、礒井が始めたまちライブラリーも、ひとりひとりのオーナーによる小さなライブラリーの集まりまりであり、一歩を踏み出そうとする「個」をサポートする場です。

対談では、田野さんから島田さんの生き方をご紹介いただきながら、それに触発された田野さんの取り組みをお聞きし、「ひとり」というスタンスの魅力を考える機会となりました。

[目次]

・「本という物体そものもが好きなんです」

・「最初から最後までひとりでやる、それって一番やりたいこと」

・10年かけて届ければいい、これは革命的なこと

・挫折を経験した島田さんに人は自分を投影する

・共感で10年かけて売る「島田モデル」

礒井純充: 本日はお集まりいただきありがとうございます。島田潤一郎さんが書いた『長い読書』という本がみすず書房から出版されていますね。このみすず書房の創業者である小尾俊夫さんの出身地が茅野市で、お墓もこの近くにあると聞いています。今朝は、田野監督と一緒に小津安二郎監督の無藝荘や親湯温泉に立ち寄って、文化的な雰囲気に浸ってきました。

田野隆太郎:歴史あるものを引き継いでいくこと、それは島田さんの仕事にも通じていると思います。夏葉社は、今の時代では忘れられかねない昭和の本を編集、装丁など新しくデザインを加え、復刊することを仕事の軸にもされています。この地域の過去を大事にし、後世につなげていく姿勢と共通するものを感じます。

「本という物体そものもが好きなんです」

礒井:田野監督は映画人であると同時に、本もお好きなんですね。

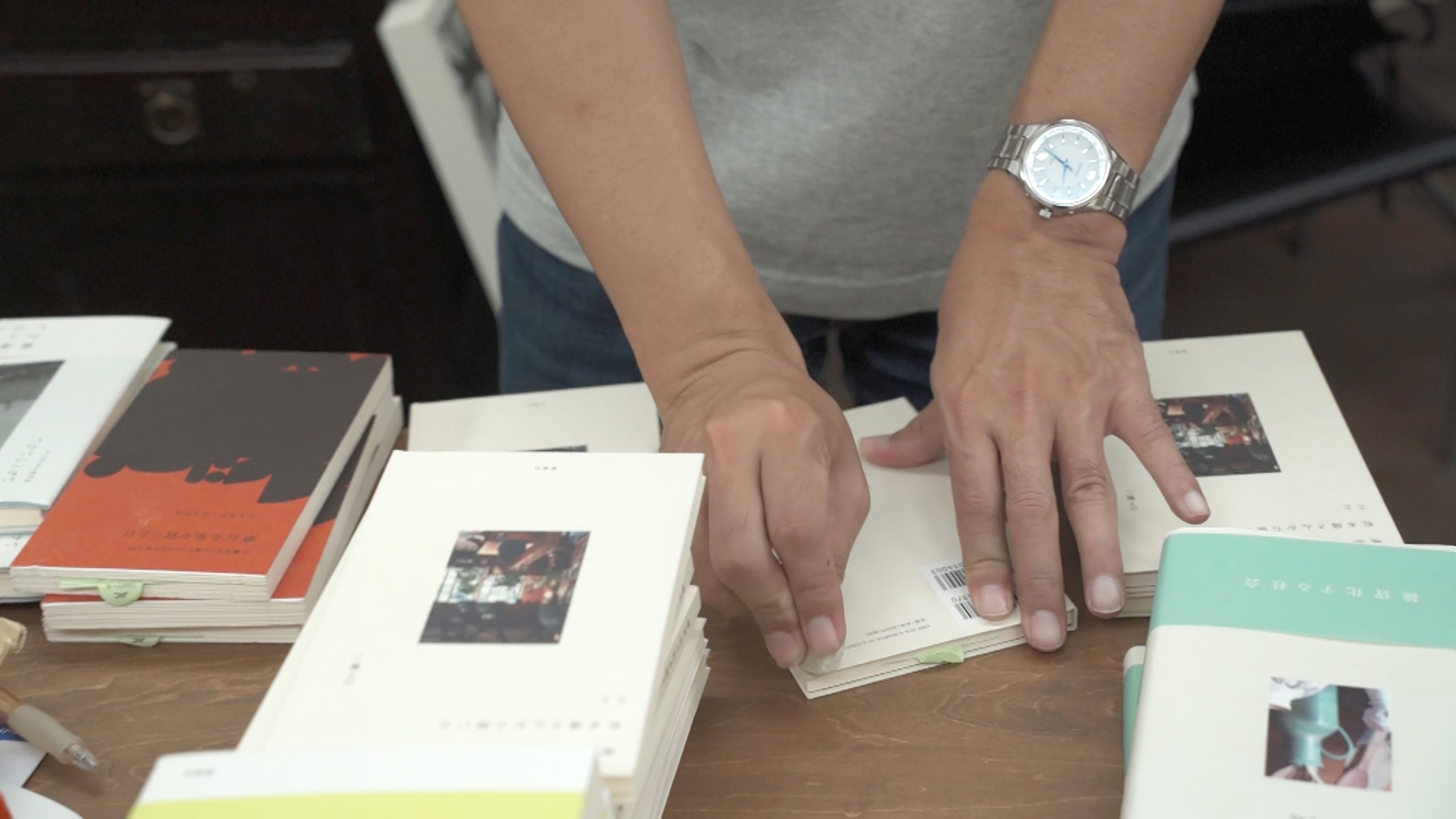

田野:本という物体、そのものが好きなんです。収集癖があるというか、本やCDなどを集めることに対する所有欲みたいなものが子どもの頃から抜けない。映画はDVDやブルーレイの時代を経て、今は配信で観ることができるわけですが、あまりそれでは観る気にならないんです。本は、物体としていつでも本棚から並べたり取り出したりできるわけで、あの感覚がいいのかもしれません。

礒井:映画に、本が戻ってきて島田さんが消しゴムで汚れを落としているシーンがありました。業界では一般的に、本を出版して半年ほど経つと、取次から大量に返品されて、1万冊売れたと思っても6000冊くらい返ってくることもあります。今の時代、それは珍しくないと聞きます。返品された本が折れていたりすると売り物にならない。でも、島田さんは消しゴムで消したり、帯を変えたりして、もう一度使えるようにされています。本は単なる商品じゃなくて作品ですね。映画にそれが描かれていました。

田野:返品の場面は、映画の冒頭にも出てくる映画の肝となるシーンだと思うのですが、島田さんが最もやりたくない作業だと感じます。なぜなら、島田さんにとって、本は自分の子どものような大切な存在で、それが汚れた状態で返品されることに心を痛めている。本当は本が戻ってきたらすぐに段ボールを開けて作業すればいいのですが、それを見たくないから段ボールが溜まっていく。島田さんは倉庫を設けず会社に在庫を抱えています。目に見えるところに全部の本があるわけです。普通の出版社では考えられないことではないかと思います。

「最初から最後までひとりでやる、それって一番やりたいこと」

礒井:通常、大手の出版社では、本を印刷したら全部取次の倉庫に行き、取次が伝票で全国の書店に配本します。取次がどういった本がどの本屋で売れやすいかを判断して配本し、書店からリクエストがあればそこに回すという形です。半年経つと大量に本屋から返品されますが、返品は出版社に直接戻されるのではなく、取次の倉庫に戻り、伝票上の取引で決済されます。

島田さんのように一つずつ手書きでやり繰りするようなことは、大手出版社では想像できない作業です。島田さんはこれを1人でずっとやっていく。苦しいところ、耐えているところもある。楽しんでいるところもあるのでしょうか? 田野さんはそこに魅せられたのですか?

田野:島田さんのそうしたところは、撮影する前はほぼ知りませんでした。まったく台本をつくらず、一日一日カメラの前で起こることを記録していったんです。だから、伝票を必ず手書きで書かれることなど発見の連続でした。私は映像の仕事をしていますが、情報伝達や購買訴求のための宣伝として仕事を請け、企業のPR広告を作ったりします。基本的にはスポンサーの意向に沿った映像を制作してきました。商品を売るということにマッチした映像を作る。スポンサーの意向が一番ですから、進めていた仕事が最終段階になり、白だったものが急に黒になったりするわけです。映像制作にはお金がかかりますから仕方がないですね。

でも、本は映像に比べると比較的安く、自分でお金を出して作ることもできる。島田さんが素晴らしいのは、自分でお金を出して、編集をし、映画に出てくる『本屋で待つ』ですと取材や執筆もされて、営業をし、最後は本屋さんの先にいる読者まで届けることを視野に入れてやられているところです。

その姿を見て、私はこれが一番やりたいことだ、と思ったわけです。本だったら最初から最後までやれるんだと。それを15年も続けられているのはすごいと。でも、映像においても、そのような仕事ができるのではできないかと考えたんです。

礒井:島田さん自身にも関心があったけれども、島田さんの仕事のやり方、島田方式でやってみようと思ったんですね。この映画に置き換えると、お金を出すスポンサーがいたら、120分は長いから、80分にしてくれとか言われる。そうなると自分の創作意欲が減退してしまう。

田野:そうです。島田さんが本を愛したように、私も若い頃に映画を志して、素晴らしい作品をたくさん観てきました。しかし、自分が思い描いた作品にまで昇華できなかったという苦い経験があります。

島田さんのやり方、つまり全国の本屋さん100店舗とつながり、手を尽くして届けていくというスタイルを、この映画においてもできるのではないかと考えました。ドキュメンタリーは一人で撮る場合も多いと思いますが、配給までをひとりでやっている映画はあまりないのではないかと思います。初めてのことばかりですし、試行錯誤しながらこの夏から上映を始めているところです。

10年かけて届ければいい、これは革命的なこと

礒井:「作品」と「商品」の違いのように感じました。商品はたくさん売って消費者に届けた方がいいでしょう。しかし、作品はアーティストのものであり、唯一無二のものがいいわけで、ゴッホの「ひまわり」がたくさんあっても意味がありません。島田さんも田野さんも作品作りにエネルギーを注ごうということでしょうか?

田野:島田さんはとてもバランスの取れた方だと思います。夏葉社では年間3冊のペースで出版をされていて、また、ご自身も執筆活動をし、別の出版社から仕事や読書、育児に関する本などを出されています。

島田さんは若い頃、小説を書いていました。大学生の時にコンクールで賞を取り、その後小説家を目指していましたが、芽が出なかった。就職もうまくいかない時期に、幼い頃から仲良くしていた従兄が亡くなるということがあった。自分ももちろん悲しいけれども、息子を亡くしたおじさん、おばさんを励ますために、その時出合った一編の詩を本にしてプレゼントしようと思ったのが、夏葉社のスタートです。おそらくその時、作家への夢を諦めたんです。つまり、島田さんは、いわば自我を投影するような「作品」というものに一区切りつけられたのだと思います。

以来、島田さんは、新しい本をつくる時は、いつも「誰かひとりの読者」を想定しながら出版活動をされています。若い頃から自分が好きだった文学などに思いを馳せつつ、本屋さんを介して人と出会う中で、夏葉社が出すべき本を決めている。もちろん、「経営」ということも考えてられると思いますので、島田さんご自身、夏葉社から出す本を「作品」のように捉えていないのではないかと想像します。

では、私の映画はどうかというと、自我を出しているところがあると思います。なぜなら、この映画の尺は120分を超えているからです。もしスポンサーがいたら、短くして欲しいと言われたでしょう。しかし、私は島田さんをずっと取材していて、読書をすることや本を好きな方々にも観てもらうなら絶対に入れたいと思っていた場面がいくつかありました。これは、私の中のディレクターがプロデューサーに勝った結果です。

礒井: 1人で映画を作る楽しさと、苦しさもあると思いますが、いかがでしょう。

田野:楽しいですね。今はお金にはなっていませんけれども、島田さんのことを考えるとほっとします。

夏葉社は、基本的に初版は2500部を刷る。本が売れなくなった今、大手出版社でも初版の発行部数は減ったと聞きますが、2500部というのは一般的にいうと少ないと思います。

刷った本は、もちろん取次を通し大手書店でも扱われていますが、夏葉社が特長的なのは親しい付き合いのある全国100の本屋さんとともに、時間をかけて本を届けていくということです。その本屋さんには本を買い取ってもらっているので、棚にある本は返本されることなくいつか誰かの手に取られることになる。それが10年後かもしれない。それでいいんだ、と気付かされました。これはすごいことで、革命的なことだと思っています。

ですから映画の上映形態としても、封切り前に宣伝をし、東京から始めて地方まで数ヶ月の間で終わりました、という通常の方法ではなく、独自にやりたいと思ったんです。その地域地域で、本屋さんと連携しながら、観ていただく人の顔が見えるような距離感で上映できないか。そうして末永く上映を続けたい。「焚き火のように」と銘打っていますが、島田さんのスタイルで配給までをトータルにやってみたかった。ずいぶん、大それた発想なのですが。

後編につづきます

・挫折を経験した島田さんに人は自分を投影する

・共感で10年かけて売る「島田モデル」

映画『ジュンについて』 ご案内

2025年夏、高知より“焚き火のように”公開。

作品情報、今後の上映スケジュールなどは公式サイト(11月公開予定)をご覧ください。

上映スケジュールなどはこちらをご覧ください。https://9minpic.com/aboutjun/

映画『ジュンについて』

2024年 / 日本 / 127分 / DCP / 16:9 / カラー / ステレオ

出演:島田潤一郎

プロデュース・撮影・編集・監督:田野隆太郎

朗読:宇野祥平

音楽:mangneng

エンディング曲:池間由布子

製作:nine minutes

まちライブラリー@My Book Station のご案内

まちライブラリーは、ワークラボ八ヶ岳の隣のスペースにあります。

本の閲覧、テーブルでの歓談などの利用は原則無料です。

本に囲まれた市民広場として、畳の上でお子さんと一緒に本を読んだり、学生さんたちの学習や待ち合わせに利用したり、シニアの方々が本を片手に趣味の集まりをしたりと、幅広くご利用いただけます。

会員になれば、本を借りたり、ライブラリースペースでの小規模なイベントの開催が可能です。(実費500円)

また、自分の本棚を持つ「本棚オーナー(有料)」も募集しています。

| 【開催実績】 9/21(日)「ひとり〇〇」の魅力ー出版社、映画監督などひとりで起こす仕事や活動の可能性 スペシャル対談 田野隆太郎(映画監督)×礒井純充(まちライブラリー) https://wly.jp/topics/20250921/ |