挫折を経験した島田さんに人は自分を投影する

礒井:この映画はどういう人に届けたらいいのでしょうか?ドキュメンタリー映画のファンなのか、それとも本の世界、島田さんや本のあり方に関心のある人たちに届けた方がいいのか。今、本屋さんで上映されていると聞きました。

田野:この夏、島田さんのルーツである高知、そこで70年現役でやってこられた映画館で上映しました。昨年末に休館していたのですが、周囲の方からそこでこの映画を観たいという声をいただいた。人々から永年愛されてきた映画館と、末永く読まれる本作りをしている夏葉社の活動との親和性も感じ、閉じていた映画館に特別にお願いしました。ただ、これは1日だけの上映でした。

そこで、夏葉社の本も扱っている「十月」という本屋さんに、上映機器を持ち込み、仮設のミニシアターにして一ヶ月間、上映してもらいました。ここは喫茶とともにギャラリーもあり、同時に開催された島田さんの半生と会社の歩みなどが一覧できる「夏葉社展」を脇に鑑賞していただきました。多くて20人ほどスペースですが、手応えはありました。

夏葉社や本に関心がある方に多く観ていただいたと思うのですが、気づいたのは本を好きな方は想像力が豊かで、自分のことを積極的に語ってくれるということでした。会場での感想メモやメールで送られてきたものは、映画の感想というよりも、映画を通して考えた自分のことを綴った長文が多かった。普段から本を読んでいる方は、一ページ一ページ、自分のタイミングで本を読むわけですよね。もし、小説で主人公についてほぼ情報が与えられなかったとしても、さまざま推測しながら、その主人公がどんな人物でその後どうなるかを、自分で想像しながら読み進めていることに関係があるのかもしれません。

映画は90分なり、席に座っていれば時間が過ぎる。いわば受け身の面白さがあると思うのですが、主体的に読まざるを得ない本とは、対象への向き合い方が違うのかもしれません。映画のフォーマットを気にせず、スクリーンの中に自らを投影して観ている。この映画では、島田さんという人を鏡にして自分を映して観ている方が多いのでは、と思っています。

これは、島田さんのキャラクターに依るところも大きいと思います。島田さんが、自分の挫折を公言していることに心を寄せている人が多いのではないでしょうか。時代の先端をいくような敏腕な経営者が出てきても、人は「すごいね、自分とちがうけど」と見ているにとどまる。でも島田さんは、挫折を乗り越えた姿をそのまま表に出されている。だから、島田さんに自分を投影できるのだと思います。挫折を知らない人はいないと思いますから。映画の中で「本屋さんは悩みのある人がくる場所なので」と、ウィー東城店の佐藤さんが話すシーンがありますが、本屋さんで上映するということは、そうした方々が見てくれるだろうという期待もあります。

礒井:島田さんの本の売り方は、全国で100ほどの書店とつながり、共感する人たちと強いつながりを持ちながら、自分の本を届けていくというものです。島田さんの世界観を受け止める読者との共感で広げていく。マーケティング力ではなく、人間の共感やシンパシーで売っていくわけですね。田野さんも、この映画の世界観を理解してくれる場所で上映してもらいたいと思っている。この映画が受けるか受けないかではなく、この映画を届けたいという人や場所でやろうということですね。

田野:その高知の本屋さんは、私には島田さんの仕事の取り組み方に大きく影響を受けているように見えます。若い30代前半の男性なのですが、「ここで上映ができませんか」と言ってくれたんですね。島田さんの生きかたや仕事への向き合い方を自分のものとしても捉え、やってみようと考えたのではと感じています。もちろんこの映画は、映画館のスクリーンで観るために作っていますが、映画館がない町も多い。売り場面積が広い本屋さんなどで、上映させてもらうこともあると考えています。島田さんは、本屋さんを応援する取り組みも長年行っておられます。上映も、その活動につながればと思っています。

共感で10年かけて売る「島田モデル」

参加者: 1人で出版社をやられているのはすごいと思いますが、映画を見て気になったのは、島田さんがどうやって生活できているのかということです。家庭もあり、お子さんもおられますが、どういう仕組みで経済的に成り立っているのでしょうか。最初は長期的に考えていなかったでしょうし、赤字も数回あったと言われていましたが。

田野:前にもお話しましたが、島田さんの仕事で興味深いのは、自分で在庫を持っていることです。今50冊ほど出版されていますが、最初の頃に作られた本は版を重ね10刷以上になっています。それは、取引している本屋さんに常に置かれている、つまり本屋さんでお客さんが購入され続けているということだと思います。

たとえば、本屋さんは、夏葉社が新刊を出した時、新刊だけでなく過去の本も一緒に注文します。新刊は数冊かもしれませんが、過去のものを組み合わせて10冊といったように。取引している本屋さんからの注文が少しずつ積み上がっていくということなんです。

礒井: まちライブラリーで何冊か本を出した経験からご説明すると、例えば、2000円の売値の本を2500部作ると500万円の売り上げになり、出版社にはだいたい7割の350万円が入ってきます。それで編集者、校正者、印刷会社などに費用を払いますが、印刷費はおよそ100万円を切るほどの金額なので、残りは250万円。経費を支払うとざっくりと利益が100万円ほど出るわけですね。初版で終わりでなく、版を重ねれば利益も積み上がっていきます。再販はほぼ印刷費だけで済みます。賃貸アパートみたいなもので、最初の年は赤字ですがずっと借りてもらえば、いつか在庫が利益を生み出す。映画にもあったように、島田さんの夏葉社には12刷の本もあり、これはかなり売れているということです。初版では1割か2割しかなかった利益が、だんだんと7割か8割になるというモデルだと思います。

ただ、ご想像の通り、最初の2、3年は非常に厳しいです。こういうことができるというのは、島田さんが自分で作家を見つけ、構成し、全国に一生懸命営業して「これ買ってもらえますか」と回っている。その傍に自分で本も書いている。これをずっと続けて売り上げにつなげていらっしゃるからです。

ここは、きれいごとではなく、生活ということを考えた時に非常に大事なところです。いま、経営学では1人でやるベンチャー活動を「ソロプレナー」といって注目されているようです。在庫を抱える仕事は難しいですが、ITやコンサルなど、あまり在庫を抱えず原価のかからない仕事に、自分らしくやっていきたいという方が出てきています。

独立系書店も世界的に増えています。私が韓国を調査しましたが、大体300店ぐらい出て、3、4年で3分の1がなくなってしまいます。非常に厳しい状況ですが、世界的に、商売で自分を表現したいという動きが出ていることは確かです。

田野:本屋さんが日々閉店していると思われがちですが、島田さんが以前「あたらしく本屋をオープンするのですが」と、毎月のように問い合わせがあるとSNSに書かれていました。つきましては、夏葉社の本を取り扱うには、という連絡があると。これは、私は島田さんが書いた本などを読み、そのように仕事をやってみたいという若い人たちが出てきているんだろうな、と想像しています。ただ、本が好きで自分なりの仕事をしたいというところから出発しても、本当に商売が成り立つかどうかは分からない。ですが、自分のためだけではなく、そこに住む人々に本を中心としたカルチャーを提供しながら、町の役にも立ちたいということも考えているのではないか。それは、島田さんも書かれていたことですし、私もそう感じています。

礒井:自分で生きていく基盤は欲しいけれど、何らかの形で社会と関わって役に立ちたい。これは誰しも持っている思いです。

今日のテーマは「1人で何かをやる」でした。ここにいらっしゃる方々も、組織で仕事をするケースが多いでしょう。自分がやりたいと思うことを会社の上司に言っても、「そんな金がないのに無理だろう」「うちの会社じゃダメだ」などと、ダメダメ論がどんどん出てきます。

従来の組織の活動というのは、こういう人たちが自分たちの商品を買ってくれるんじゃないかというマーケティングによるものです。しかし、島田さんも田野さんも、自分の伝えたいことを伝えて、それに共感する人たちによって支えられていく。一人で始めることは勇気がいることですが、その勇気を持ってやったことに人々がついていくんじゃないでしょうか。

了

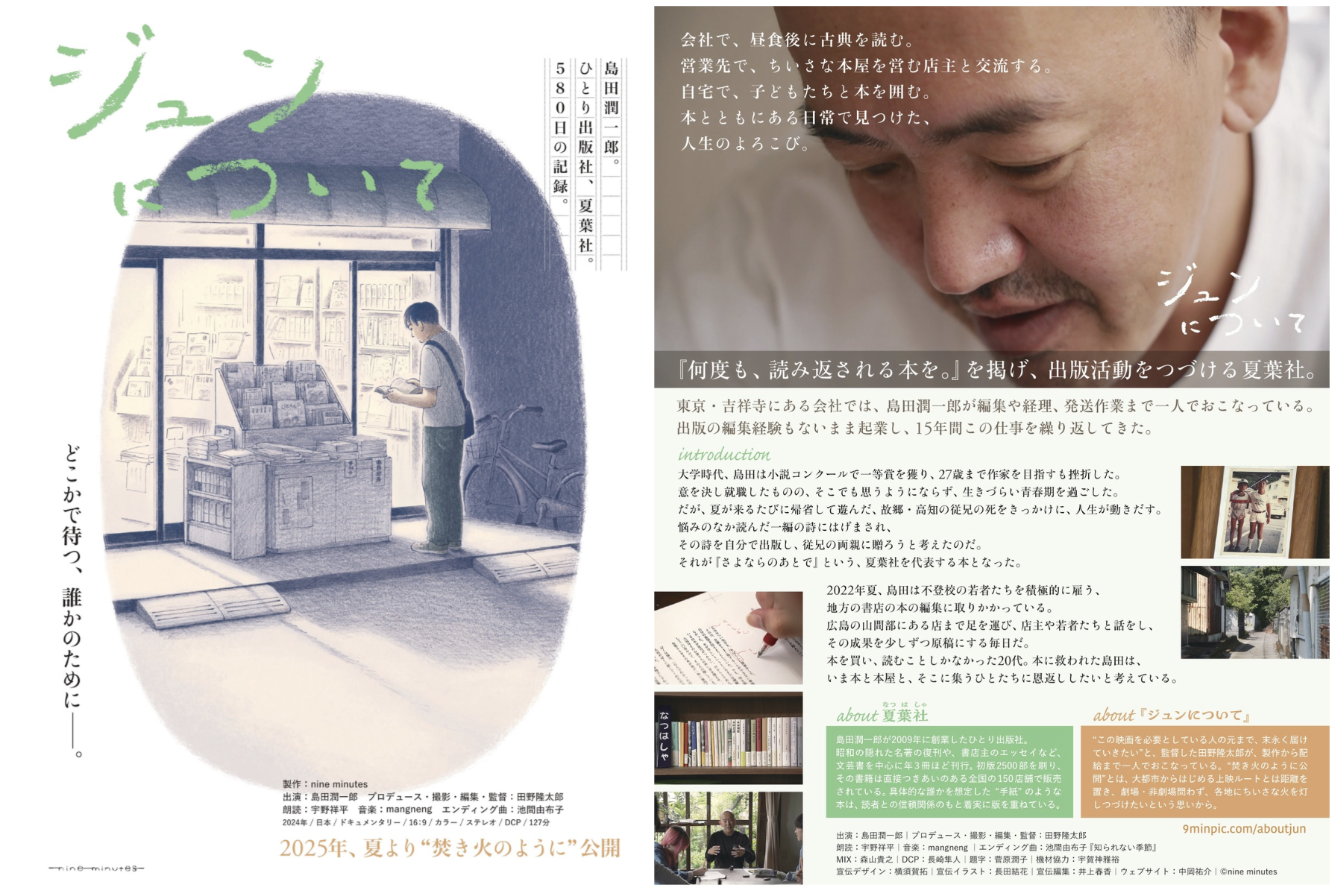

映画『ジュンについて』 のご案内

2025年夏、高知より“焚き火のように”公開。

作品情報、今後の上映スケジュールなどは公式サイト(11月公開予定)をご覧ください。

上映スケジュールなどはこちらをご覧ください。https://9minpic.com/aboutjun/

映画『ジュンについて』

2024年 / 日本 / 127分 / DCP / 16:9 / カラー / ステレオ

出演:島田潤一郎

プロデュース・撮影・編集・監督:田野隆太郎

朗読:宇野祥平

音楽:mangneng

エンディング曲:池間由布子

製作:nine minutes

まちライブラリー@My Book Station茅野駅 のご案内

まちライブラリーは、ワークラボ八ヶ岳の隣のスペースにあります。

本の閲覧、テーブルでの歓談などの利用は原則無料です。

本に囲まれた市民広場として、畳の上でお子さんと一緒に本を読んだり、学生さんたちの学習や待ち合わせに利用したり、シニアの方々が本を片手に趣味の集まりをしたりと、幅広くご利用いただけます。

会員になれば、本を借りたり、ライブラリースペースでの小規模なイベントの開催が可能です。(実費500円)

また、自分の本棚を持つ「本棚オーナー(有料)」も募集しています。

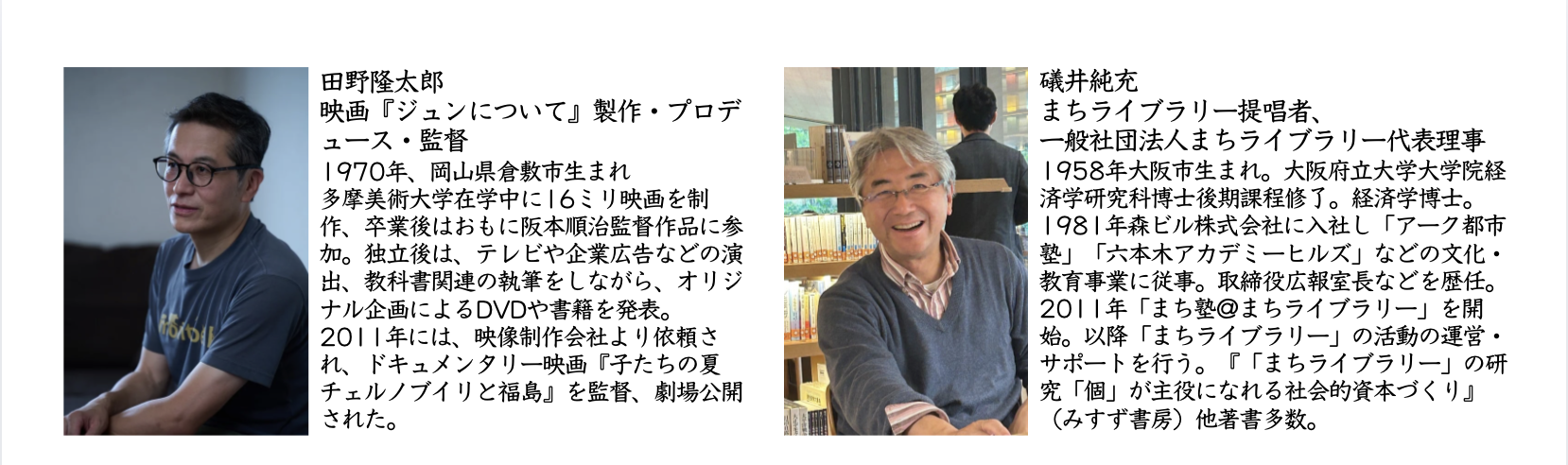

| 【開催実績】 9/21(日)「ひとり〇〇」の魅力ー出版社、映画監督などひとりで起こす仕事や活動の可能性 スペシャル対談 田野隆太郎(映画監督)×礒井純充(まちライブラリー) https://wly.jp/topics/20250921/ |